こんにちは!

湘南国際アカデミーで介護職員初任者や実務者研修、介護福祉士受験対策講座の講師及び総合サポートを担当している江島です!

このページでは、2024年(令和6年)第36回介護福祉士国家試験【生活支援技術】から出題された問題の解答・解説を致します。

まずは、解答を知りたいという方は、当校ホームページの「解答速報」をご覧ください。

※記事の途中に、全国の介護福祉士合格者が使用した介護福祉士受験対策教材「受かるんですシリーズ」の情報もありますので、ぜひご覧ください。

<領域: 介護>生活支援技術

問題80

介護老人福祉施設における、レクリエーション活動に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者全員が参加することを重視する。

2 毎回、異なるプログラムを企画する。

3 プログラムに買い物や調理も取り入れる。

4 利用者の過去の趣味を、プログラムに取り入れることは避ける。

5 地域のボランティアの参加は、遠慮してもらう。

解答:3

レクリエーション活動も、ひとりひとりのニーズに合わせて提供することが大切です。買い物や料理など、日常的に行ってきたことを取り入れる視点も大切ですので、選択肢3が最も適切です。

問題81

関節リウマチ(rheumatoid arthritis)で、関節の変形や痛みがある人への住まいに関する介護福祉職の助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 手すりは、握らずに利用できる平手すりを勧める。

2 いすの座面の高さは、低いものを勧める。

3 ベッドよりも、床に布団を敷いて寝るように勧める。

4 部屋のドアは、開き戸を勧める。

5 2階建ての家の場合、居室は2階にすることを勧める。

解答:1

平手すりとは、上部が平らになっている手すりのことで、関節の変形や痛みがある人が、握らなくても支えにしやすいことが特徴です。選択肢1が最も適切となります。

問題82

心身機能が低下した高齢者の住環境の改善に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 玄関から道路までは、 コンクリートから砂利敷きにする。

2 扉の取っ手は、レバーハンドルから丸いドアノブにする。

3 階段の足が乗る板と板の先端部分は、反対色から同系色にする。

4 車いすを使用する居室の床は、畳から板製床材(フローリング)にする。

5 浴槽は、和洋折衷式から洋式にする。

解答:4

家のなかで車いすを使用する場合は、動きやすいように幅や段差に留意するとともに、床材もポイントになります。畳よりもフローリングの方が動きやすく車いすの操作がしやすいため、選択肢4が最も適切です。

問題83

仰臥位(背臥位)から半座位(ファーラー位)にするとき、ギャッチベッドの背上げを行う前の介護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 背部の圧抜きを行う。

2 臀部をベッド中央部の曲がる部分に合わせる。

3 ベッドの高さを最も低い高さにする。

4 利用者の足がフットボードに付くまで水平移動する。

5 利用者のからだをベッドに対して斜めにする。

解答:2

ギャッチベッドの背上げを行う前に、利用者の身体がよい位置にあるか確認することは大切です。背部の圧抜きは背上げを行った後の介護としては適切ですが、背上げを行う前の介護としては選択肢2が最も適切です。

問題84

回復期にある左片麻痺の利用者が、ベッドで端座位から立位になるときの基本的な介護方法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者の右側に立つ。

2 利用者に、ベッドに深く座るように促す。

3 利用者に、背すじを伸ばして真上に立ち上がるように促す。

4 利用者の左側に荷重がかかるように支える。

5 利用者の左の膝頭に手を当てて保持し、膝折れを防ぐ。

解答:5

片麻痺のある利用者の立位介助では、麻痺側に倒れやすいため介護者は麻痺側に立ち、麻痺側の膝頭に手を当てて保持すると足の膝折れを防ぐことができます。選択肢5が最も適切です。

問題85

標準型車いすを用いた移動の介護に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 急な上り坂は、すばやく進む。

2 急な下り坂は、前向きで進む。

3 踏切を渡るときは、駆動輪を上げて進む。

4 エレベーターに乗るときは、正面からまっすぐに進む。

5 段差を降りるときは、前輪から下りる。

解答:4

エレベーターの乗り降りでは、エレベーターの溝に注意が必要です。斜めに進むとキャスターや駆動輪が溝にはまる可能性があるため、選択肢4が最も適切です。

問題86

医学的管理の必要がない高齢者の爪の手入れに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 爪は、入浴の前に切る。

2 爪の先の白い部分は、残らないように切る。

3 爪は、一度にまっすぐ横に切る。

4 爪の両端は、切らずに残す。

5 爪切り後は、やすりをかけて滑らかにする。

解答:5

爪切りは入浴後などの爪がやわらかいときが望ましく、少しずつ切っていきます。爪の両角を短く切ると炎症などの原因になりやすいため、爪の両角は、やすりをかけて滑らかにします。選択肢5が最も適切となります。

問題87

左片麻痺の利用者が、端座位でズボンを着脱するときの介護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 最初に、左側の腰を少し上げて脱ぐように促す。

2 右膝を高く上げて、脱ぐように促す。

3 左足を右の大腿の上にのせて、ズボンを通すように促す。

4 立ち上がる前に、ズボンを膝下まで上げるように促す。

5 介護福祉職は右側に立って、 ズボンを上げるように促す。

解答:3

安全に配慮しながら、できるところをやっていただける介護を考えることが大切です。端座位でズボンを履く場面では、患側の足を健側の大腿の上にのせ、患側からズボンを通すことで、過度な前かがみで不安定な座位になることを防ぎます。また、端座位でズボンを脱ぐときも膝あたりまでズボンを下ろしたあと、健側の足を脱ぎ、患側の足を健側の大腿の上にのせてから患側のズボンを脱ぐことで、過度な前かがみで不安定な座位になることを防ぎます。選択肢3が最も適切です。

問題88

次のうち、嚥下機能の低下している利用者に提供するおやつとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 クッキー

2 カステラ

3 もなか

4 餅

5 プリン

解答:5

むせやすい食べ物、誤嚥や窒息をしやすい食べ物の特徴として、パサパサしてのどに詰まりやすい、バラバラでまとまらない、喉に張りつくなどがあります。これらを避けると選択肢5が最も適切です。

問題89

介護老人福祉施設の介護福祉職が、管理栄養士と連携することが必要な利用者の状態として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者の食べ残しが目立つ。

2 経管栄養をしている利用者が嘔吐する。

3 利用者の食事中の姿勢が不安定である。

4 利用者の義歯がぐらついている。

5 利用者の摂食・嚥下の機能訓練が必要である。

解答:1

それぞれの選択肢において、専門職との連携が必要ですが、栄養と食に関わる専門職である管理栄養士との連携としては選択肢1が最も適切です。

問題90

次の記述のうち、血液透析を受けている利用者への食事の介護として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 塩分の多い食品をとるように勧める。

2 ゆでこぼした野菜をとるように勧める。

3 乳製品を多くとるように勧める。

4 水分を多くとるように勧める。

5 魚や肉を使った料理を多くとるように勧める。

解答:2

血液透析を受けているという記載から、腎臓機能の低下により体内にカリウムがたまりやすいことがわかります。カリウムを多く含む生野菜を避ける必要があるため、選択肢2が最も適切です。

問題91

介護老人福祉施設の一般浴(個浴)で、右片麻痺の利用者が移乗台に座っている。その状態から安全に入浴をするための介護福祉職の助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 「浴槽に入るときは、 右足から入りましょう」

2 「湯につかるときは、左膝に手をついてゆっくり入りましょう」

3 「浴槽内では、足で浴槽の壁を押すようにして姿勢を安定させましょう」

4 「浴槽内では、後ろの壁に寄りかかり足を伸ばしましょう」

5 「浴槽から出るときは、真上方向に立ち上がりましょう」

解答:3

浴槽内では浮力作用により姿勢が不安定になりやすいため、足で浴槽の壁を押すようにして姿勢を安定させるという選択肢3が最も適切です。

問題92

次の記述のうち、椅座位で足浴を行う介護方法として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 ズボンを脱いだ状態で行う。

2 湯温の確認は、介護福祉職より先に利用者にしてもらう。

3 足底は、足浴用容器の底面に付いていることを確認する。

4 足に付いた石鹸の泡は、洗い流さずに拭き取る。

5 足浴用容器から足を上げた後は、自然乾燥させる。

解答:3

足浴の際は足元が滑りやすくなるため、姿勢を安定させることが大切です。選択肢3が最も適切です。

問題93

身体機能が低下している高齢者が、ストレッチャータイプの特殊浴槽を利用するときの入浴介護の留意点として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 介護福祉職2名で、洗髪と洗身を同時に行う。

2 背部を洗うときは、側臥位にして行う。

3 浴槽に入るときは、両腕の上から固定ベルトを装着する。

4 浴槽では、首までつかるようにする。

5 浴槽につかる時間は、20分程度とする。

解答:2

ストレッチャータイプの特殊浴槽では、背部がストレッチャーに接している仰臥位では背部の洗身がむずかしいため、選択肢2が最も適切です。

問題94

Jさん(84歳、女性、要介護3)は、 認知症(dementia)があり、夫(86歲、要支援1)と二人暮らしである。Jさんは尿意はあるが、夫の介護負担を軽減するため終日おむつを使用しており、尿路感染症(urinary tract infection)を繰り返していた。夫が体調不良になったので、 Jさんは介護老人福祉施設に入所した。

Jさんの尿路感染症(urinary tract infection)を予防する介護として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 尿の性状を観察する。

2 体温の変化を観察する。

3 陰部洗浄の回数を検討する。

4 おむつを使わないで、トイレに誘導する。

5 膀胱留置カテーテルの使用を提案する。

解答:4

Jさんは尿意があるという情報、夫の介護負担を軽減するために終日おむつを使用しているという情報から、介護老人福祉施設ではトイレを使用できる可能性が考えられます。尿路感染症の予防として選択肢4が最も適切です。

問題95

夜間、自宅のトイレでの排泄が間に合わずに失敗してしまう高齢者への介護福祉職の助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 水分摂取量を減らすように勧める。

2 終日、リハビリパンツを使用するように勧める。

3 睡眠薬を服用するように勧める。

4 泌尿器科を受診するように勧める。

5 夜間は、ポータブルトイレを使用するように勧める。

解答:5

夜間にトイレでの排泄が間に合わないという記載から、移動に関しての課題があると考えられます。ベッドの横にポータブルトイレを設置することで移動の課題を解決できる可能性があるため選択肢5が最も適切です。

問題96

介護福祉職が行うことができる、市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた排便の介護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 浣腸液は、39°C~40°Cに温める。

2 浣腸液を注入するときは、立位をとるように声をかける。

3 浣腸液は、すばやく注入する。

4 浣腸液を注入したら、 すぐに排便するように声をかける。

5 排便がない場合は、新しい浣腸液を再注入する。

解答:1

浣腸液は、直腸温よりやや高めにすることで直腸を適度に刺激し、蠕動運動を促すことができます。一般的に、直腸温は37.5~38℃程度のため、選択肢1が最も適切です。

問題97

訪問介護員(ホームヘルパー)が行う見守り的援助として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 ゴミの分別ができるように声をかける。

2 利用者がテレビを見ている間に洗濯物を干す。

3 着られなくなった服を作り直す。

4 調理したものを盛り付け、食事を提供する。

5 冷蔵庫の中を整理し、賞味期限が切れた食品を捨てておく。

解答:1

見守り的援助として、介護者側がやって差し上げる視点ではなく、利用者ができることをやっていただく視点が大切です。選択肢1が最も適切となります。

問題98

高齢者が靴下・靴を選ぶときの介護福祉職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 靴下は、指つきのきついものを勧める。

2 靴下は、足底に滑り止めがあるものを勧める。

3 靴は、床面からつま先までの高さが小さいものを勧める。

4 靴は、踵のない脱ぎやすいものを勧める。

5 靴は、先端部に0.5~1cmの余裕があるものを勧める。

解答:5

試験当日の解答速報では選択肢5を選んでいましたが、精査の結果、選択肢2を解答としています。一般的に、靴は靴の先端部に0.5~1cmの余裕があるものがよいとされていますが、問題文の「高齢者が靴下・靴を選ぶとき」という記載から、屋内で靴下が滑ることで転倒しやすいという高齢者にみられる特徴から、選択肢2が最も適切としております。

2024/3/25追記:正式な正答発表にて選択肢5が正答と示されました。選択肢5の解説は上記のとおりですが、足底に滑り止めがある靴下は床面との摩擦が大きくなることで、床面に引っかかりやすく、すり足気味の歩行では安全とは限らないという解釈を当校ではしております。

問題99

Kさん(77歳、女性、要支援2)は、もの忘れが目立ちはじめ、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用しながら夫と二人で生活している。訪問時、Kさん夫婦から、「Kさんがテレビショッピングで購入した健康食品が毎月届いてしまい、高額の支払いが発生して困っている」と相談があった。

Kさん夫婦に対する訪問介護員(ホームヘルパー)の発言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 「健康食品は処分しましょう」

2 「クーリング・オフをしましょう」

3 「買い物は夫がするようにしましょう」

4 「契約内容を一緒に確認しましょう」

5 「テレビショッピングでの買い物はやめましょう」

解答:4

テレビショッピングでの購入はクーリング・オフの対象にならないため、まずは契約内容の確認を促す選択肢4が最も適切です。

問題100

消化管ストーマを造設した利用者への睡眠の介護に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 寝る前にストーマから出血がある場合は、軟膏を塗布する。

2 寝る前に、パウチに便がたまっていたら捨てる。

3 寝る前に、ストーマ装具を新しいものに交換する。

4 便の漏れが心配な場合は、 パウチの上からおむつを強く巻く。

5 睡眠を妨げないように、 パウチの観察は控える。

解答:2

睡眠中にパウチにたまっている便を捨てることになると、睡眠を妨げることにつながるため、選択肢2が最も適切です。

問題101

Lさん(79歳、男性、要介護2)は、介護老人保健施設に入所して1か月1が経過した。睡眠中に大きないびきをかいていることが多く、いびきの音が途切れることもある。夜間に目を覚ましていたり、起床時にだるそうにしている様子もしばしば見られている。

介護福祉職がLさんについて収集すべき情報として、最も優先度の高いものを1つ選びなさい。

1 枕の高さ

2 マットレスの硬さ

3 掛け布団の重さ

4 睡眠中の足の動き

5 睡眠中の呼吸状態

解答:5

問題文の睡眠中に大きないびきをかいていることが多いという情報、いびきの音が途切れることもあるという情報から睡眠時無呼吸症候群の可能性が考えられます。選択肢5が最も適切です。

問題102

Mさん(98歲、男性、要介護5)は、介護老人福祉施設に入所している。

誤嚥性肺炎 (aspiration pneumonia) で入退院を繰り返し、医師からは終末期が近い状態であるといわれている。

介護福祉職が確認すべきこととして、最も優先度の高いものを1つ選びなさい。

1 主治医の今後の見通し

2 誤嚥性肺炎(aspiration pneumonia)の発症時の入院先

3 経口摂取に対する本人の意向

4 経口摂取に対する家族の意向

5 延命治療に対する家族の希望

解答:3

医師から終末期が近い状態であるといわれているという情報から、介護職には本人がどのような終末期を迎えたいかを確認する視点が求められます。選択肢3が最も適切です。

問題103

デスカンファレンス(death conference)の目的に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 一般的な死の受容過程を学習する。

2 終末期を迎えている利用者の介護について検討する。

3 利用者の家族に対して、死が近づいたときの身体の変化を説明する。

4 亡くなった利用者の事例を振り返り、今後の介護に活用する。

5 終末期の介護に必要な死生観を統一する。

解答:4

看取りに関わった介護職や他職種が参加し、気持ちの整理や、今後の介護に活かしていくために話し合いをする場をデスカンファレンスといいます。選択肢4が最も適切です。

問題104

福祉用具を活用するときの基本的な考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 福祉用具が活用できれば、 住宅改修は検討しない。

2 複数の福祉用具を使用するときは、状況に合わせた組合せを考える。

3 福祉用具の選択に迷うときは、社会福祉士に選択を依頼する。

4 家族介護者の負担軽減を最優先して選ぶ。

5 福祉用具の利用状況のモニタリング (monitoring) は不要である。

解答:2

福祉用具を使用するときの視点として、利用者に適しているか、介護者に適しているか、環境に適しているかという視点が大切です。選択肢2が最も適切となります。

問題105

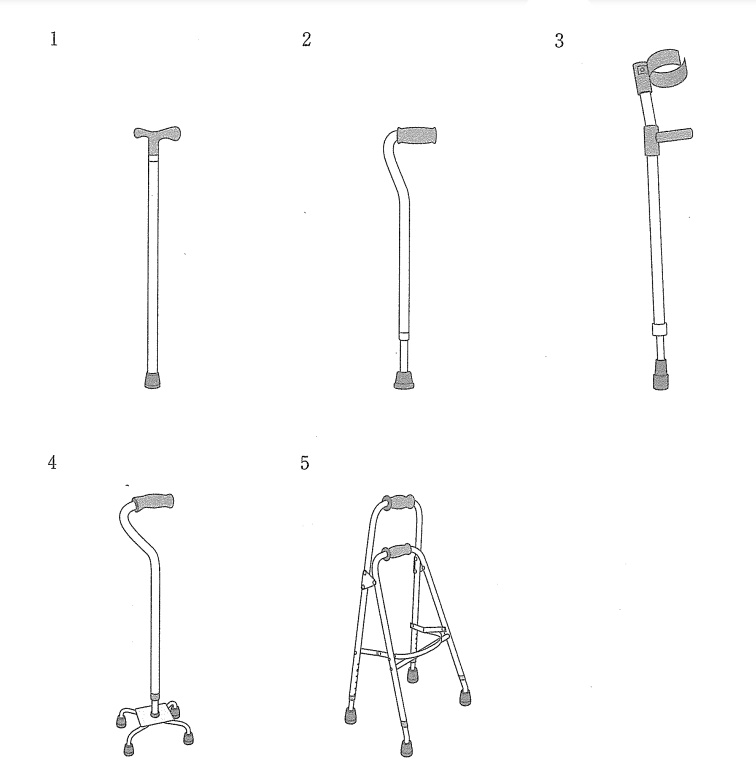

以下の図のうち、握力の低下がある利用者が使用する杖として、最も適切なものを1つ選びなさい。

解答:3

握力の低下がある利用者が使用する杖として、腕部分でも支えることができる選択肢3のロフストランドクラッチが最も適切です。

~・介護福祉士合格の秘訣は満点を目指さない勉強法でした・~

介護福祉士国家試験では、講師陣や専門家でも間違えてしまうような「難問」が必ず出題されます。

しかし、それら全てを解くために「重箱の隅をつつくような勉強法」は効率的ではありません。

出題の可能性が低い内容は省き、「間違えてはならない問題を確実に解く」という合格するためのテキストと勉強法が必要です。

介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」

「受かるんですシリーズ」とは?

介護福祉士合格請負人のプロが作った湘南国際アカデミー独自の受験対策テキスト教材です。

テキストはこちら⇒「丸わかりテキスト」

動画版はこちら⇒「丸わかり動画」

eラーニングはこちら⇒「解説付きWeb問題集」

各科目ごとの解説はこちら

- 人間の尊厳と自立

- 人間関係とコミュニケーション

- 社会の理解

- こころとからだのしくみ

- 発達と老化の理解

- 認知症の理解

- 障害の理解

- 医療的ケア

- 介護の基本

- コミュニケーション技術

- 生活支援技術 (当ページ)

- 介護過程

- 総合問題

引用:上記の各問題は、2024年(令和6年)第36回介護福祉士国家試験問題より抜粋

この解答・解説は湘南国際アカデミー独自の見解によるものですので、実際の正解とは異なる場合があります。

この速報の内容は事前の予告なく、内容を修正する場合があります。

自己採点結果による「合否判定」のお問い合わせはお受けできませんので、ご了承ください。

以下の関連記事も読まれています

その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。

また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。