介護職の動向&意識調査の集計結果と所見

【2025年3月度】 介護職の最新動向&意識調査マンスリーレポート

このたび湘南国際アカデミーでは、以下の方針で「介護職の最新動向と意識」に関するアンケート調査を実施しました。

- 介護のやりがいや課題、働きやすさについて

- 現場で働く方々の“リアルな声”を社会へ届ける

- 介護業界の未来づくりに役立つヒントを探る

介護の仕事が社会でどのように捉えられているのか。

そして、実際に現場で働く皆さまが何を感じ、何を望んでいるのか。

その「本音」に耳を傾け、可視化することで、介護という仕事の価値や可能性を、より多くの人に正しく届けたい——

そんな思いから、この調査を行いました。

本調査は今回限りではなく、マンスリーで実施していく予定です。

今後も介護職員の皆様を中心に現場の声を拾い上げ、介護業界の理解と発展に貢献してまいります。

各企業様や各業界関係者様からのご意見やご要望も賜れますよう、ご協力の程お願い申し上げます。

新たな商品・サービスの共同研究から開発に関しましても、積極的に取り組んでおりますので、お気軽にお問い合わせください。

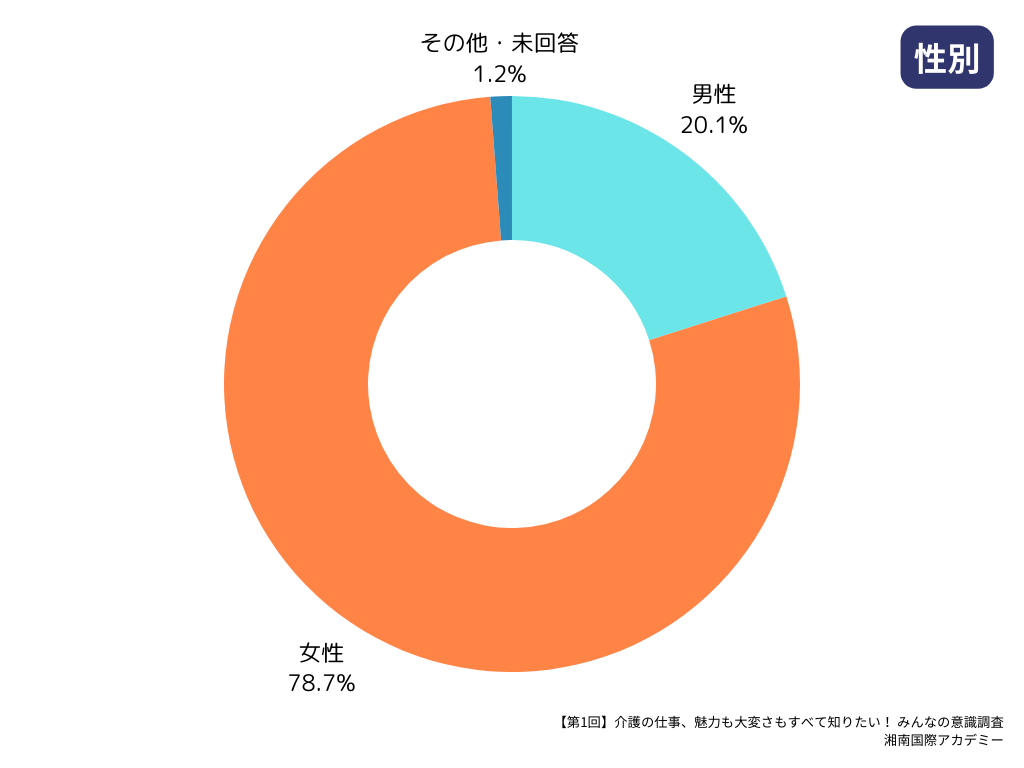

- Q1.あなたの性別を教えてください。

- A

回答内容 回答数 男性 100 女性 392 その他 3 回答しない 3

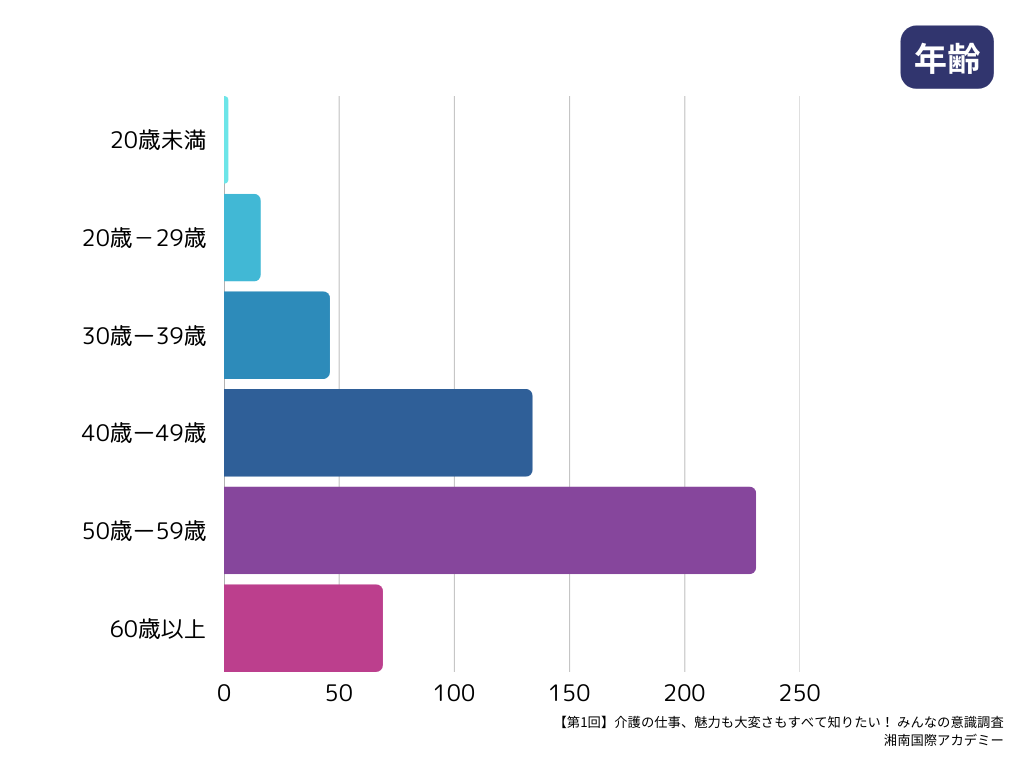

- Q2.あなたの年齢を教えてください。

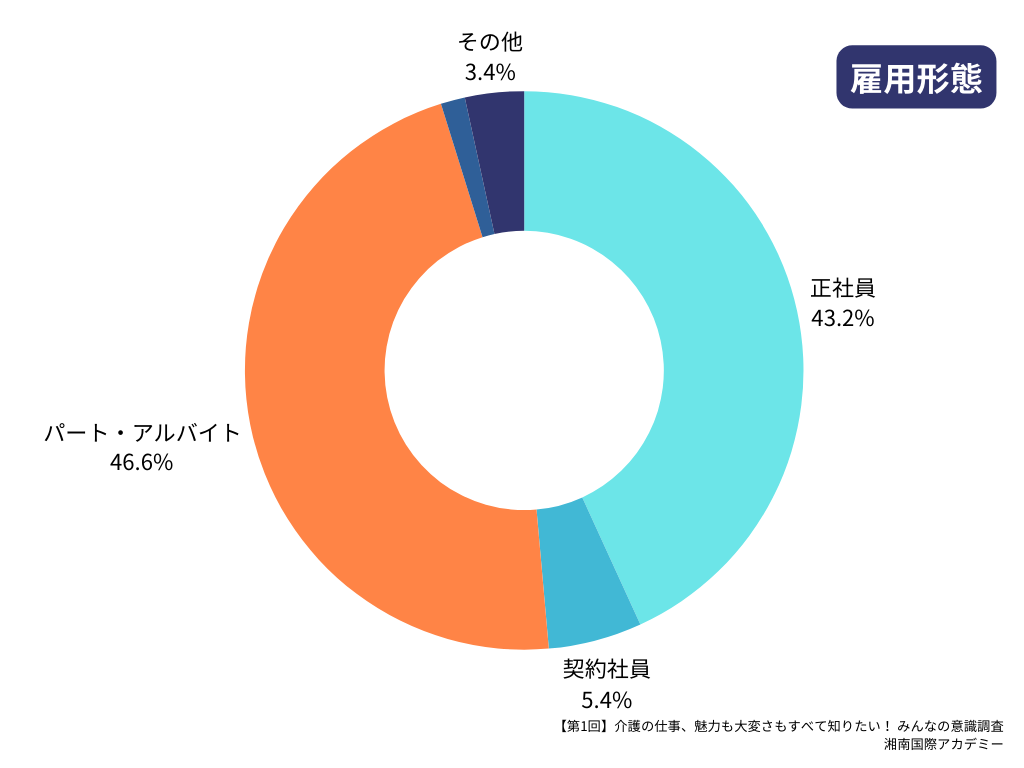

- Q3.現在の雇用形態を教えてください。

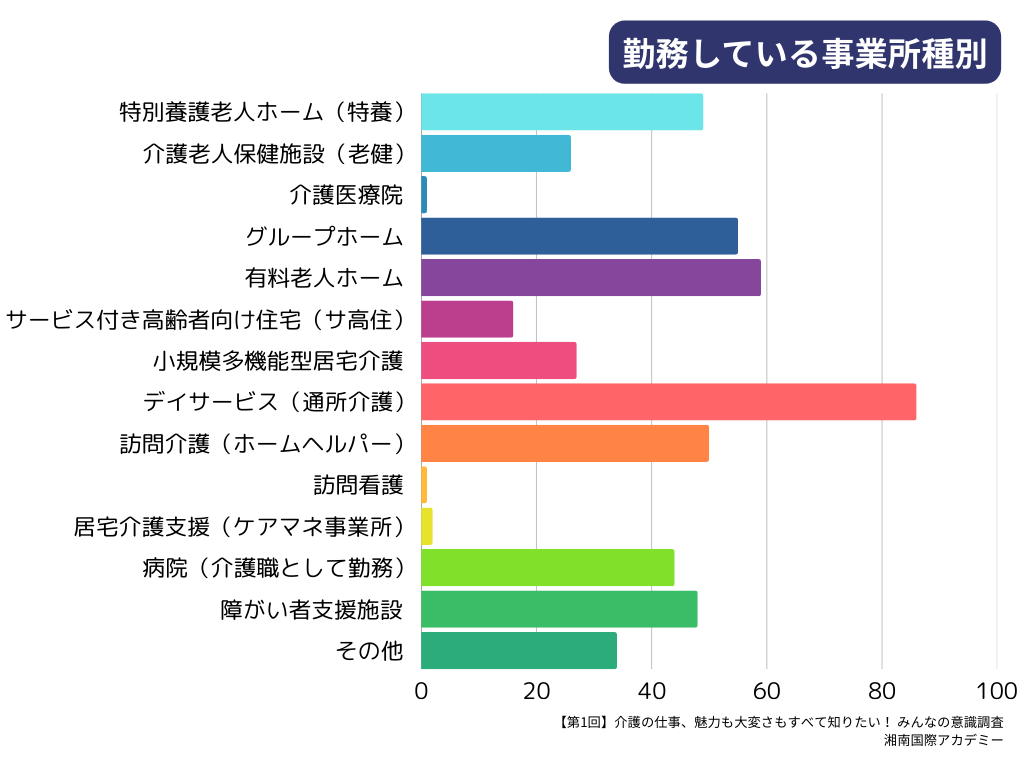

- Q4.あなたの現在の勤務先の事業所種別を教えてください\

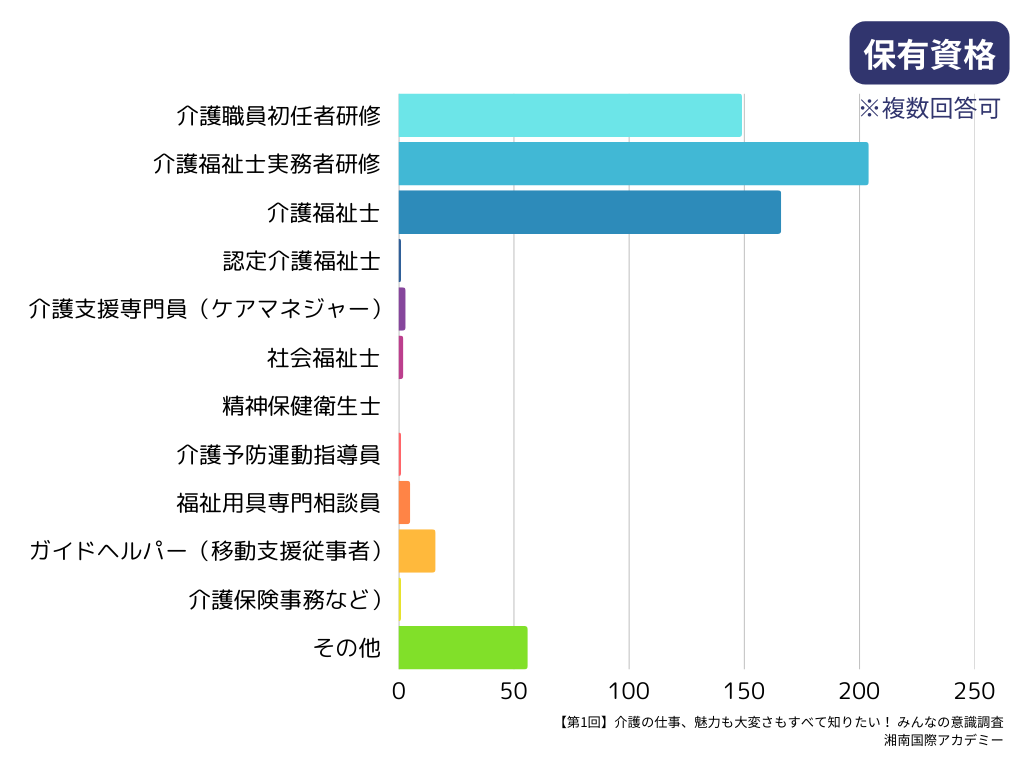

- Q5.あなたが現在保有している介護資格を教えてください。(該当するものをすべて選択)

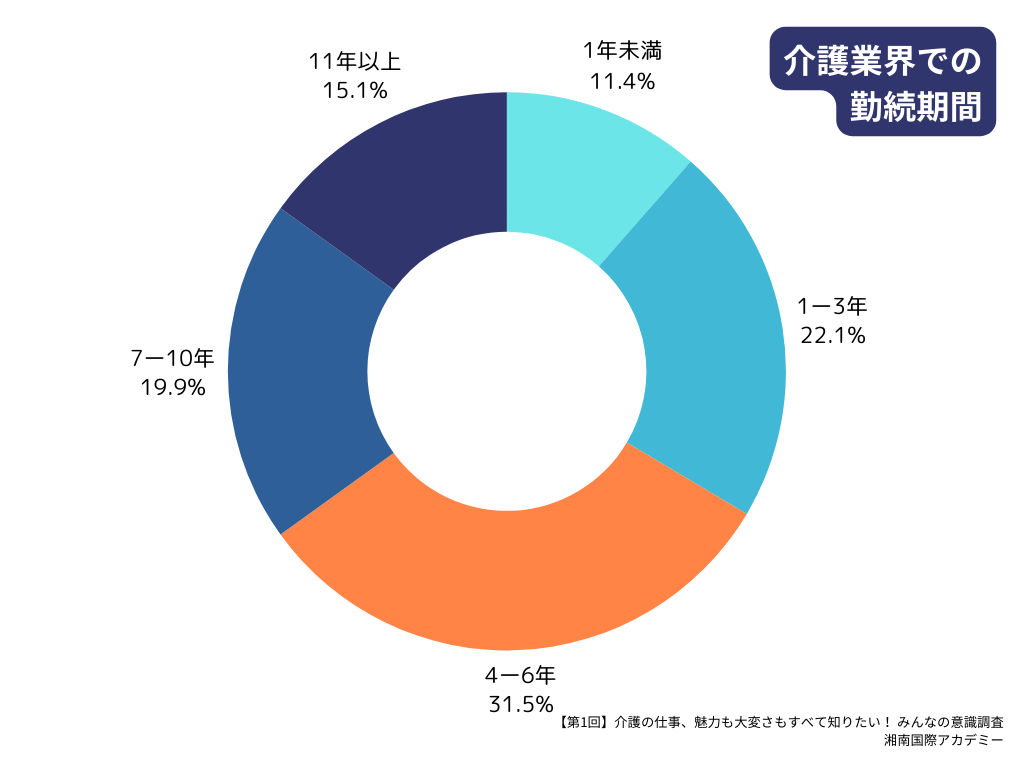

- Q6.介護業界での勤務経験を教えてください。

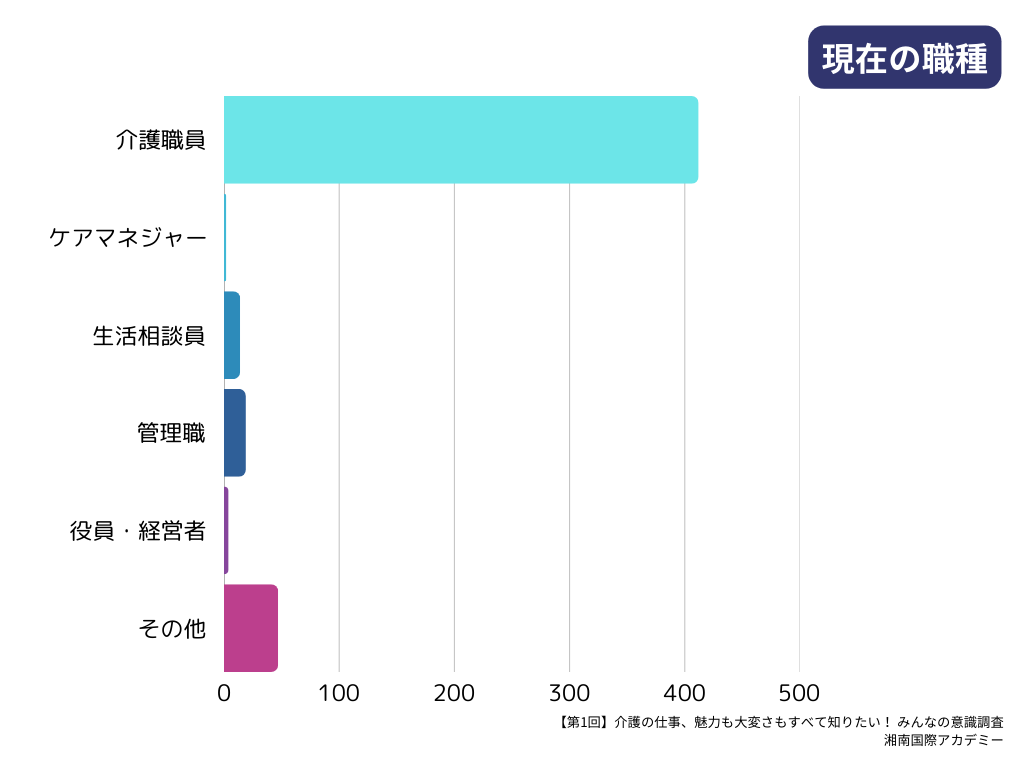

- Q7.現在の職種を教えてください。

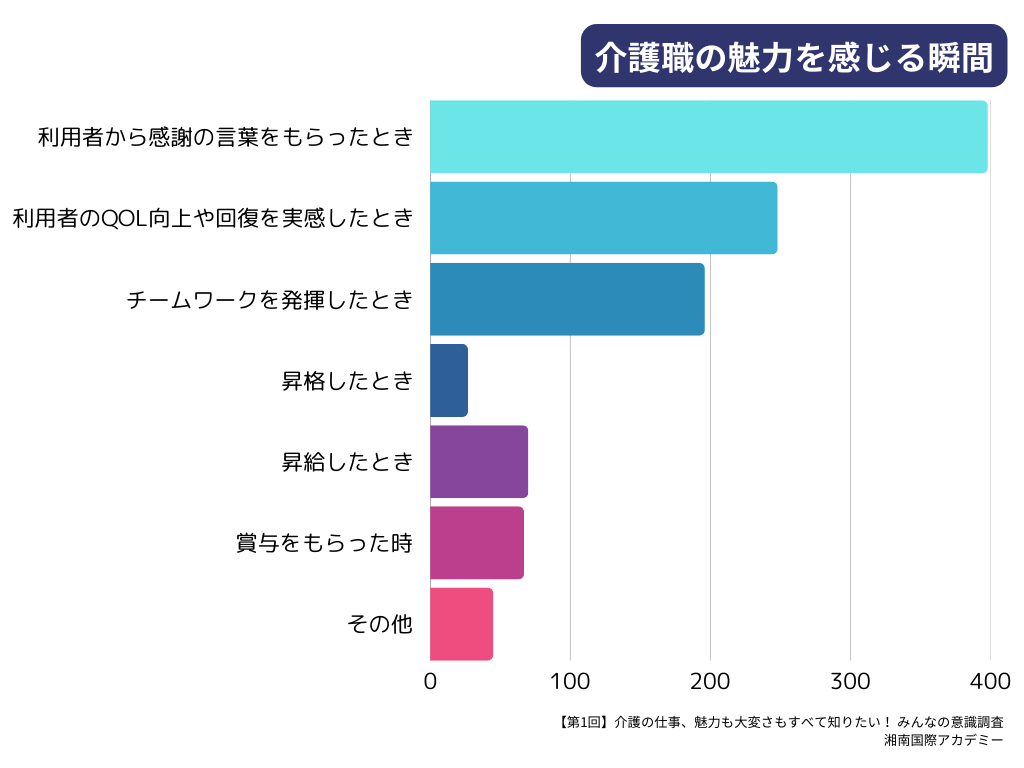

- Q8.介護職の魅力を感じる瞬間はどのようなときですか?(複数選択可

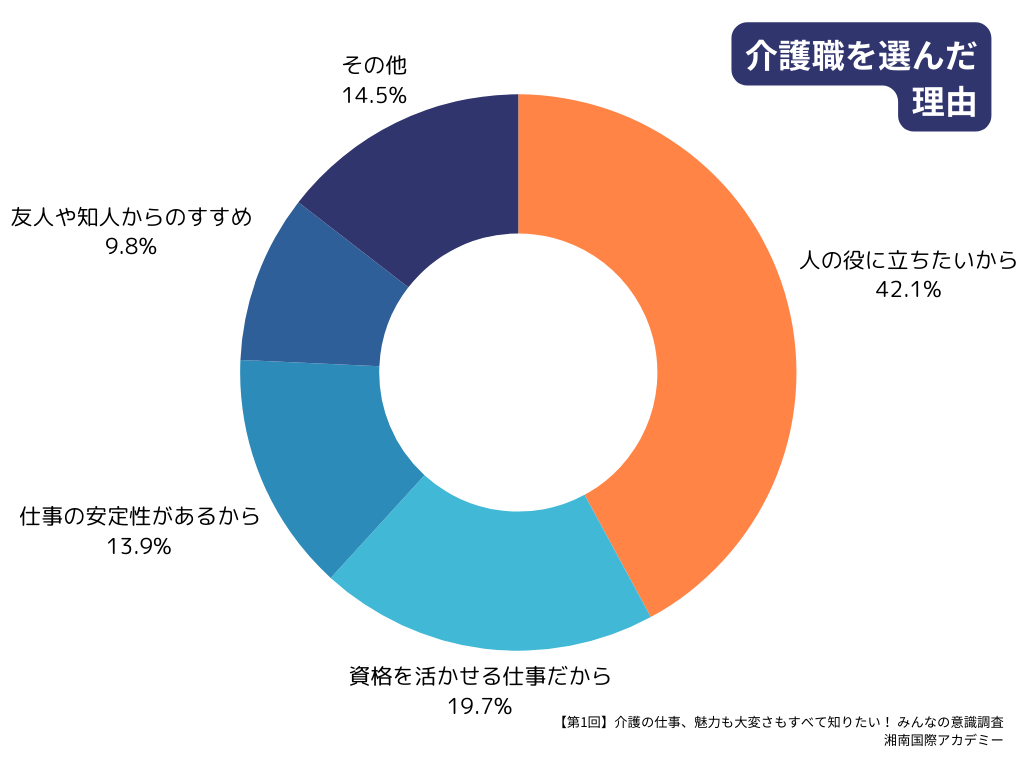

- Q9.介護職を選んだ理由を教えてください。(複数選択可)

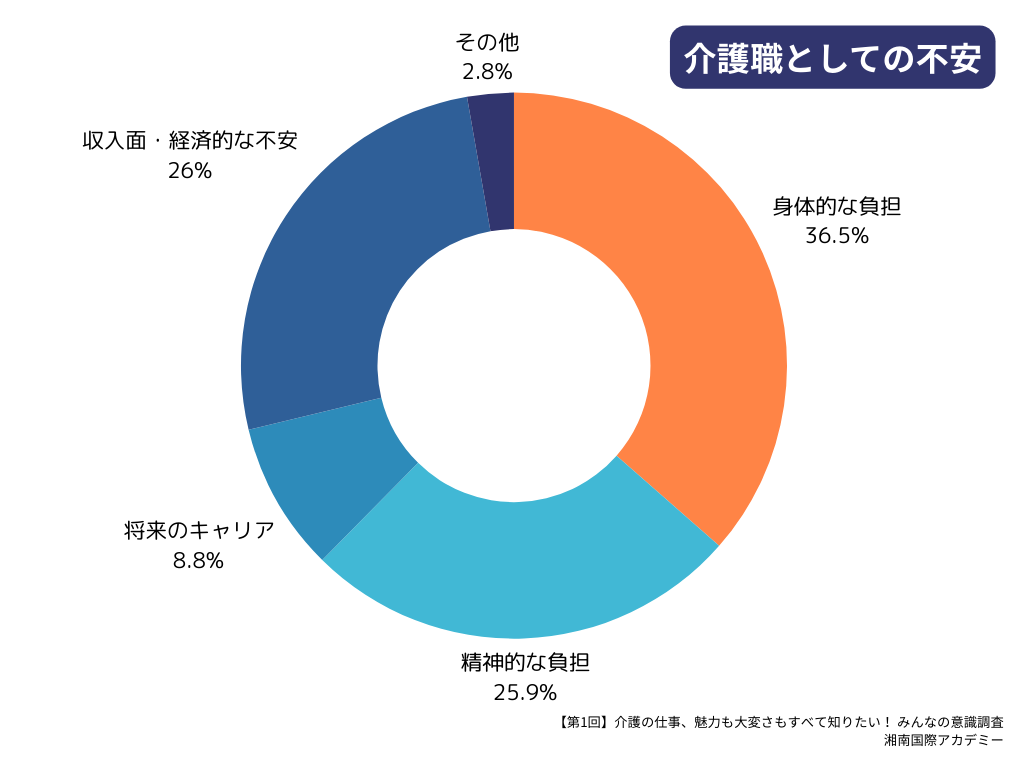

- Q10.介護職として働く上での不安を教えてください。(複数選択可)

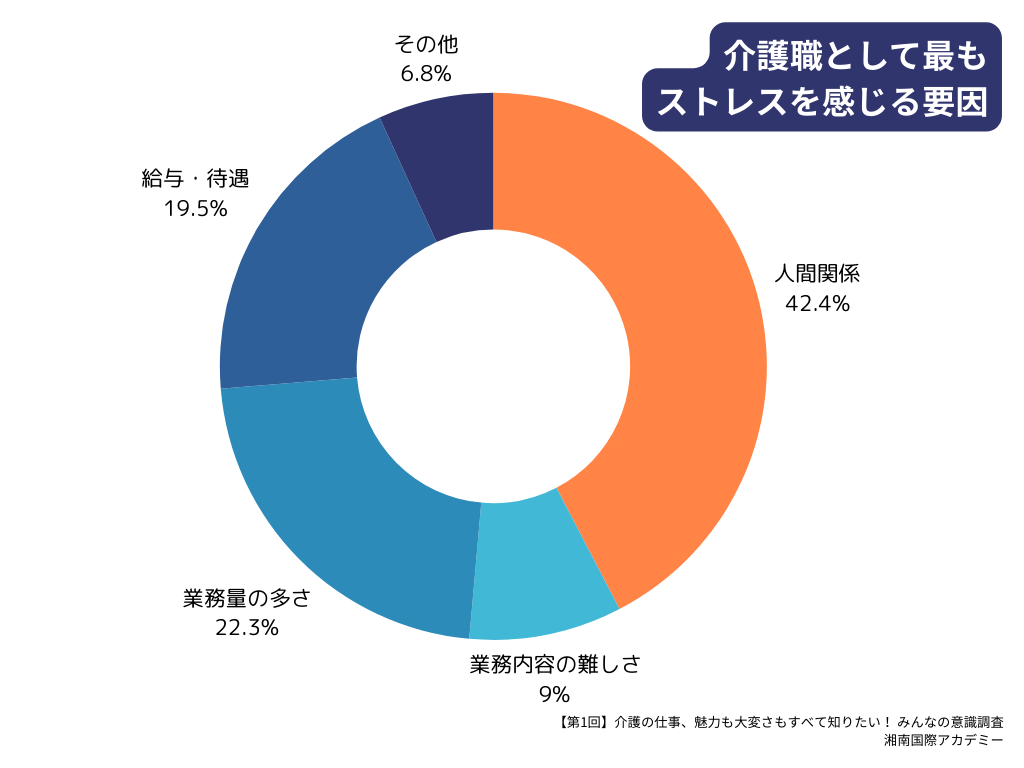

- Q11.介護職の仕事で最もストレスを感じる要因を選んでください。

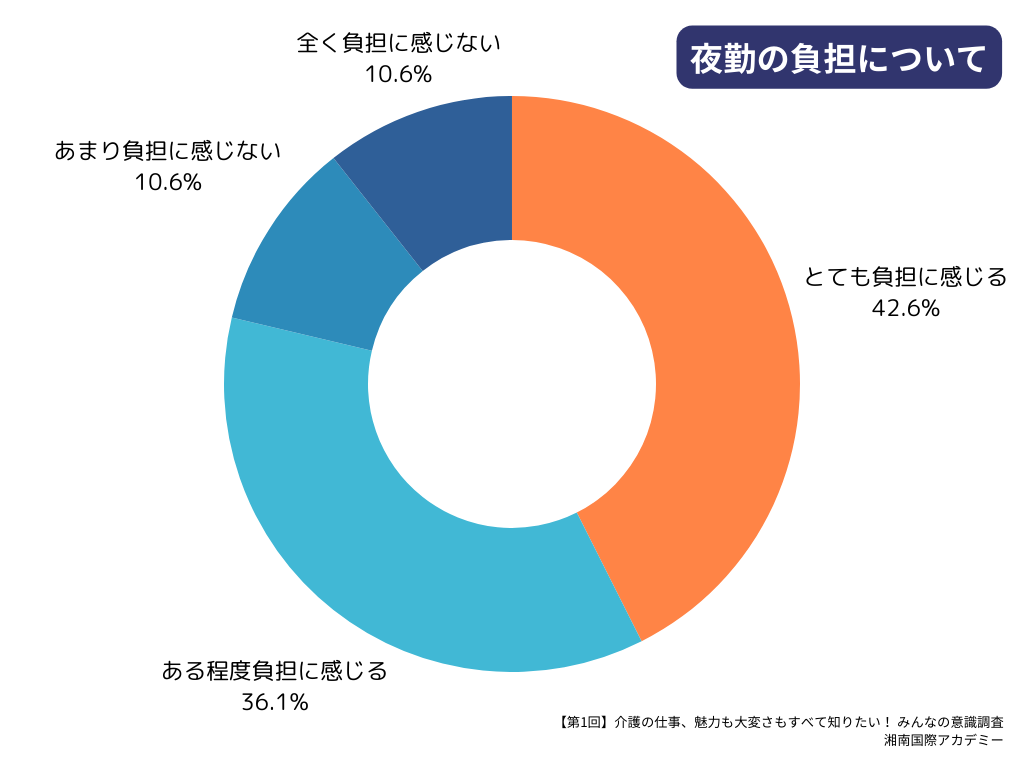

- Q12.夜勤の負担について、どのように感じていますか?

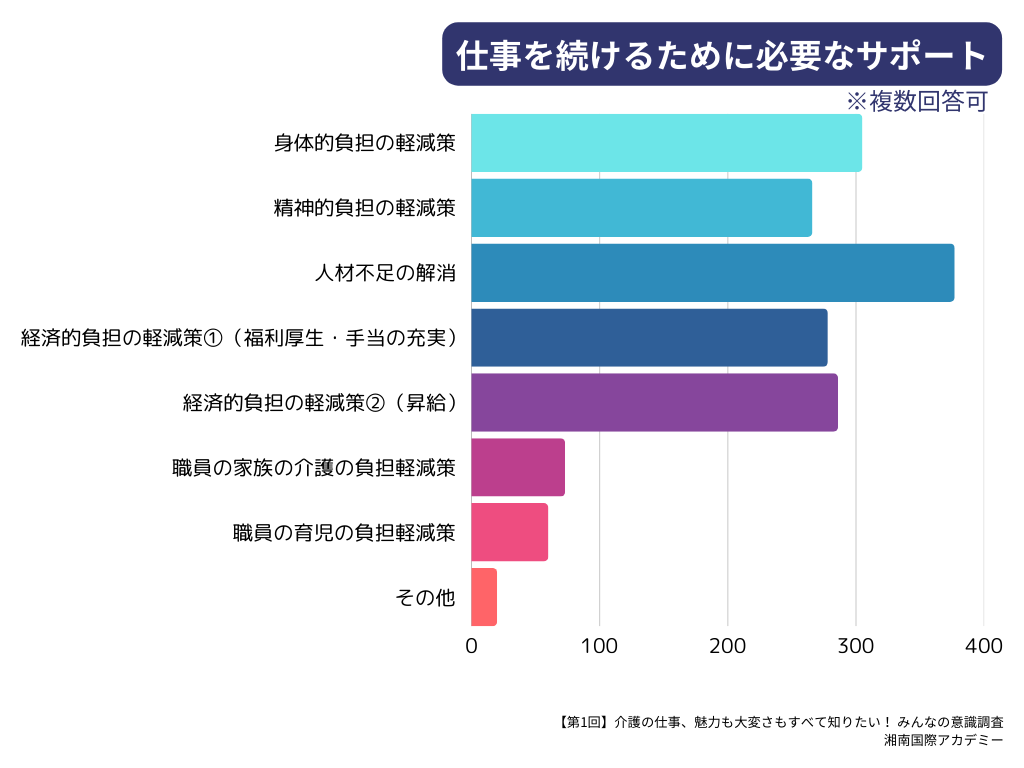

- Q13.仕事を続けるために必要なサポートは何ですか?(複数選択可)

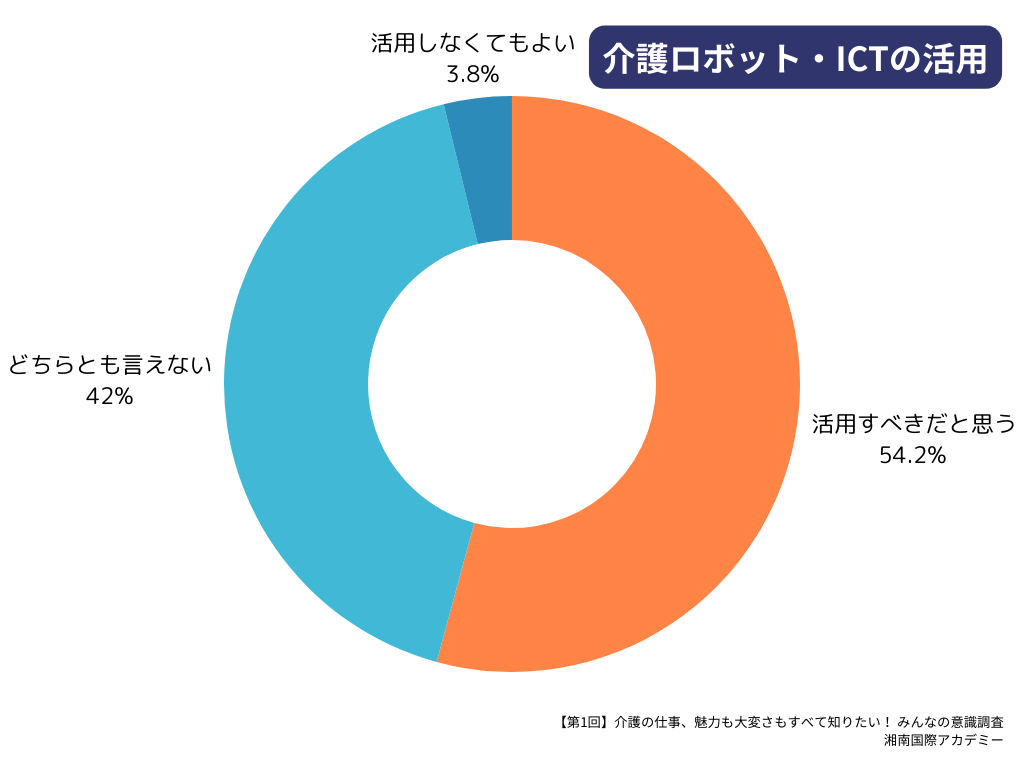

- Q14.介護ロボット・ICTの活用に対する意向を教えてください。

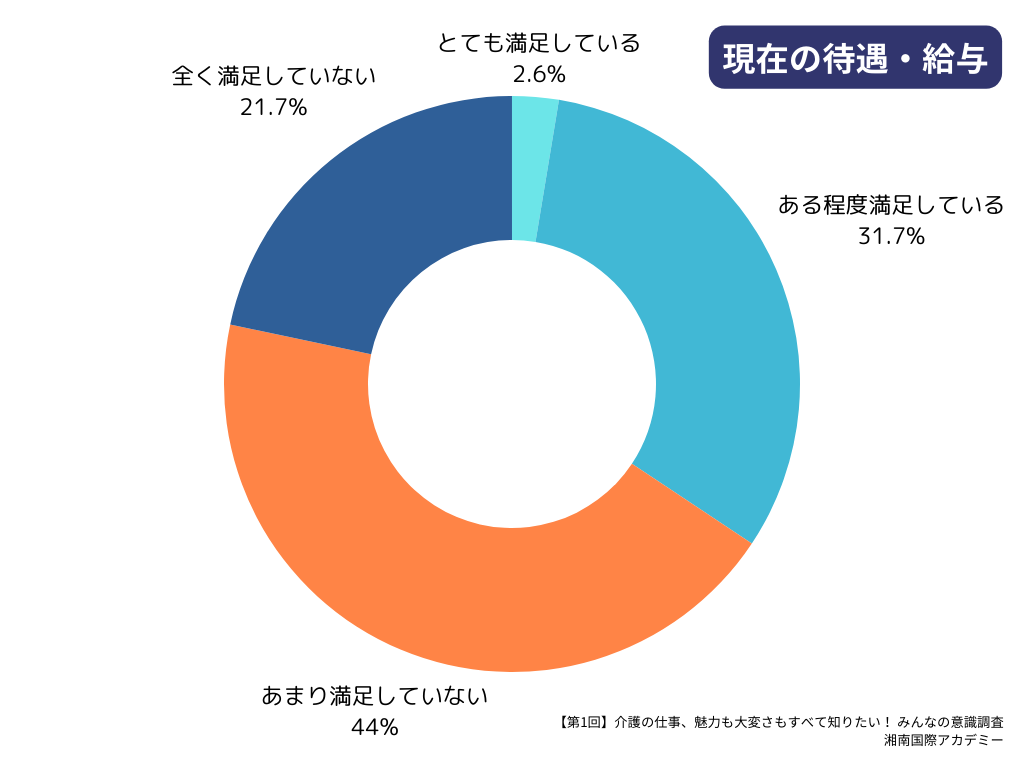

- Q15.現在の給与・待遇に満足していますか?

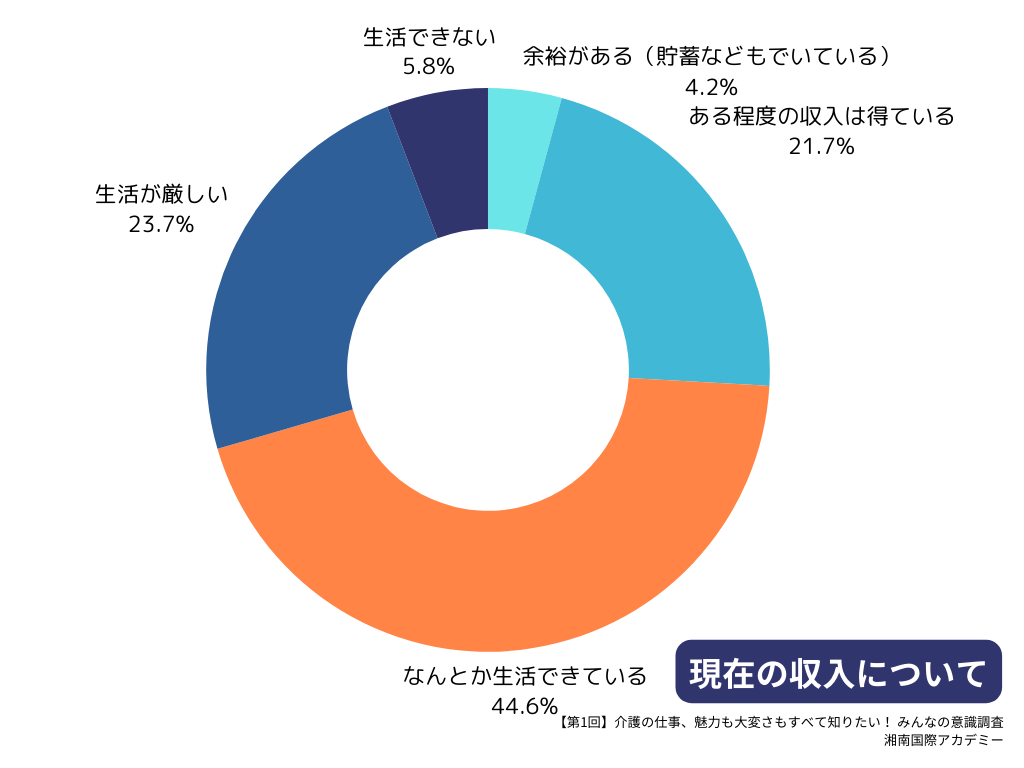

- Q16.経済的な安定度について、現在の収入で生活できていますか?

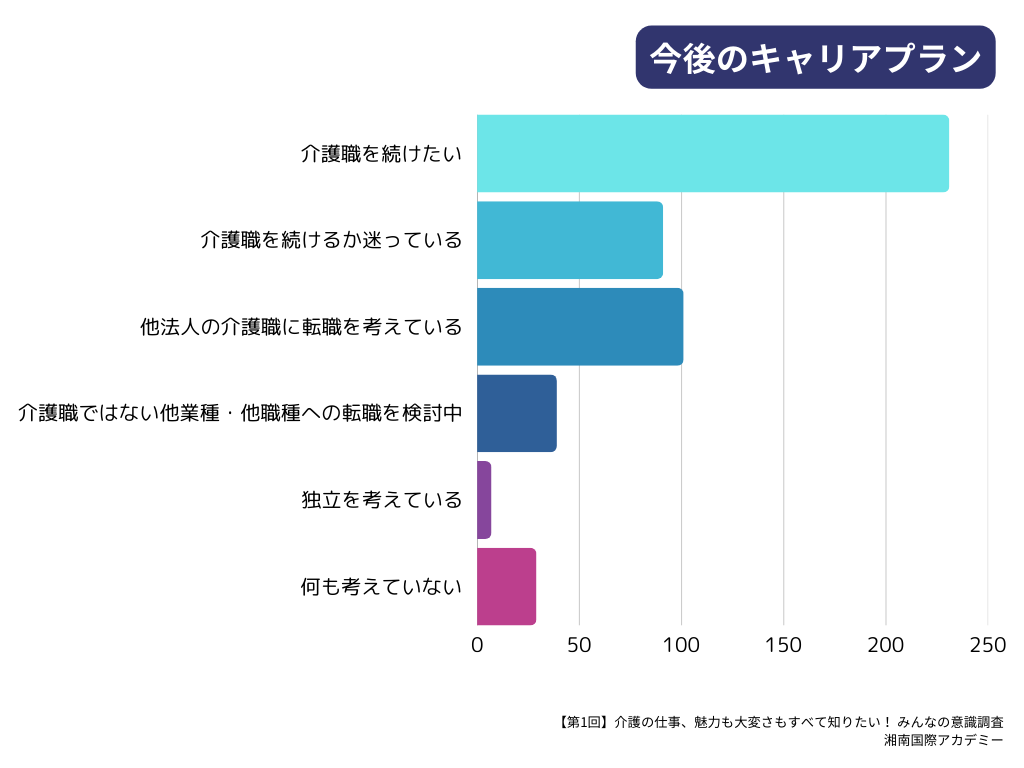

- Q17.今後のキャリアプランについて教えてください。

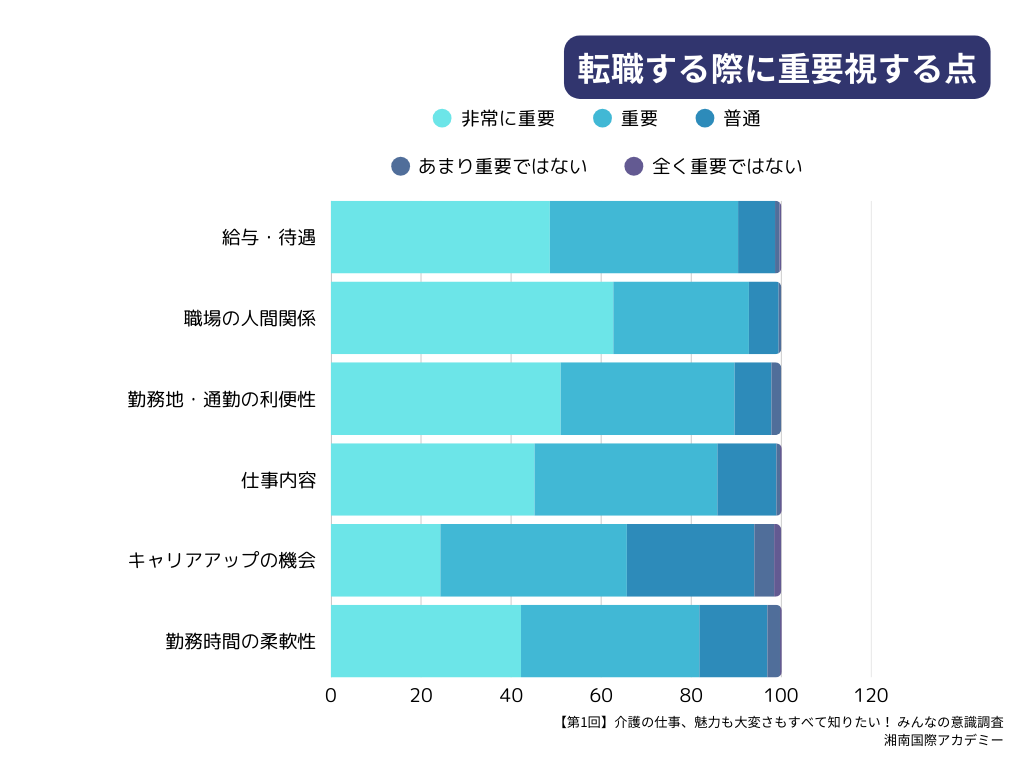

- Q18.転職する際に重要視する点を教えてください。

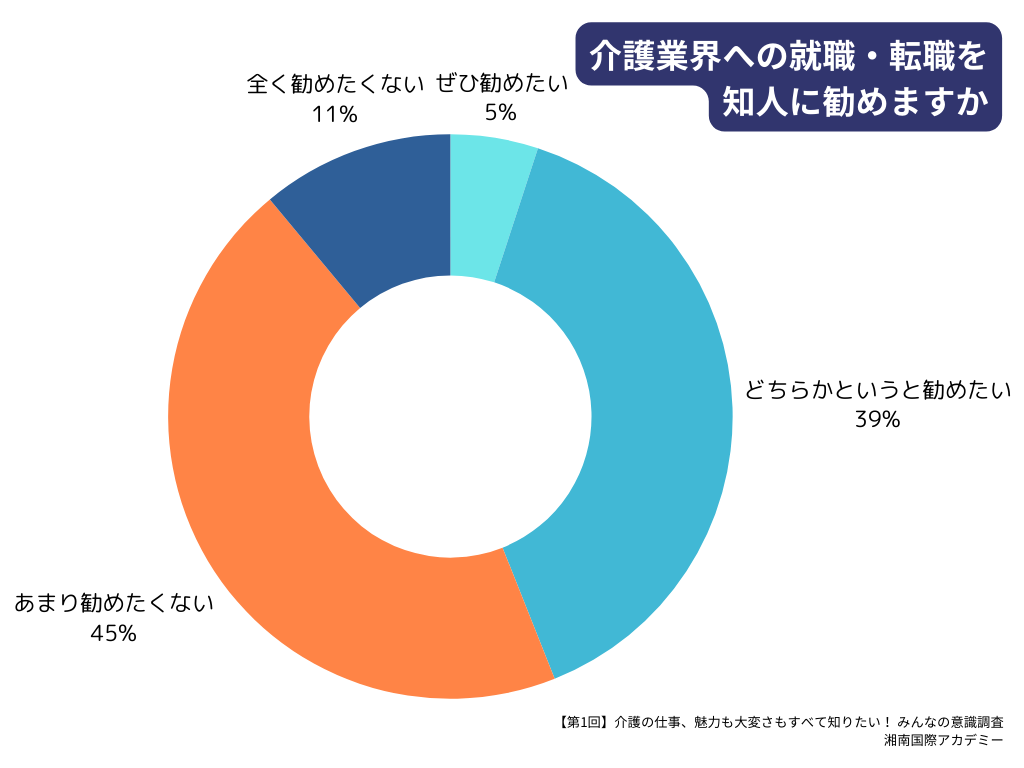

- Q19.介護業界への就職・転職を知人に勧めますか?

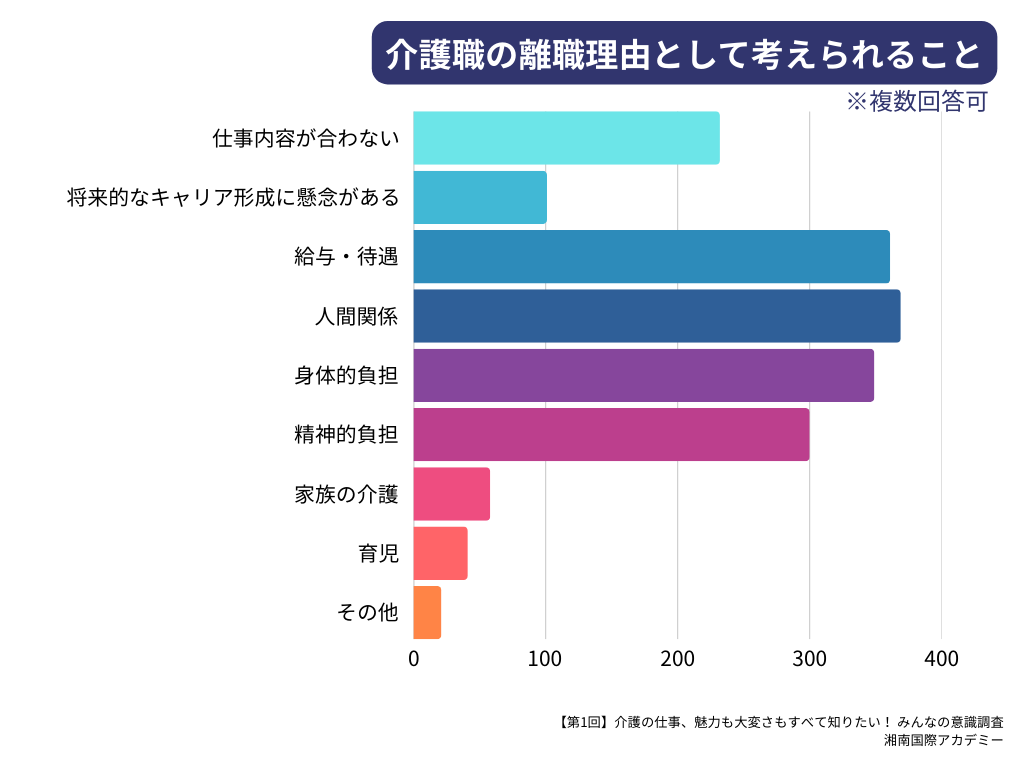

- Q20.介護職の離職理由として考えられる要因を教えてください。(複数選択可)

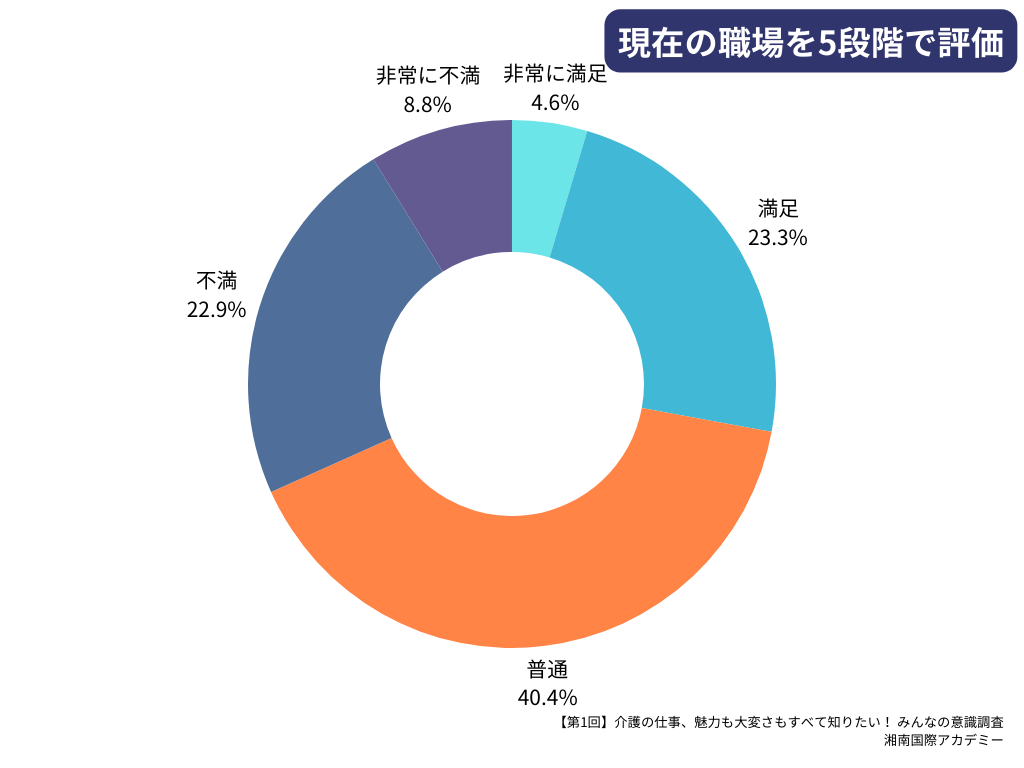

- Q21.現在の職場の満足度を5段階で評価してください。

※当マンスリーレポート「介護職の動向&意識調査」の情報は、無償で公開しておりますが、引用や転載などをする際には引用した資料やURLを明確に記載することをお願い致します。

湘南国際アカデミー学院長 仲川の所見

仲川一清(介護福祉士)

介護職動向&意識マンスリーレポート 担当者

湘南国際アカデミー学院長。介護福祉士や社会福祉士などの資格を持ち、教育者としての豊富な経験を活かして次世代の介護人材育成に尽力。受講生合格率95.5%を達成した介護福祉士国家試験対策講座や200名以上の教員育成の実績を持つ。著書やeラーニング教材も手掛けるなど、幅広い活動を展開中。

はじめに

超・超高齢社会をむかえ、社会の状況はめまぐるしく変わりつつあります。なかでも、介護は変化が大きい仕事といえます。それは利用者個人の変化もさることながら、社会の変化にも大きく左右されるからです。介護保険制度の改定に代表されるように、「今度はこのようにしてくれ」、「次はこうしてみよう」と、社会の変化に合わせて、現場は次々と変革を要求されます。

こうしたなか、介護の仕事の現状調査や介護職員の意識調査などが行われていますが、大規模な調査は年に1回程度となっています。しかし、このように変化が激しいなかにおいて、年に1回の調査では、調査時点の状況と集計された時点では、ズレや乖離が発生してもおかしくないわけです。

湘南国際アカデミーの受講生・修了生が多くの現場で活躍をしており、皆さま方の協力により、常に最新の状況を把握することが可能となりました。今回、第1回の調査の実施に至り、多くの方々からの回答を得ることができ、大変ありがたく思います。今後も同様の調査を続け、タイムリーかつ経時的に介護の仕事の状況を把握し、さまざまなかたちで介護の関係者の方々に寄与できれば幸甚に存じます。引き続き調査への協力をお願いいたします。

1.回答者の属性について

今回の調査では、40歳代・50歳代の女性が圧倒的多数を占めています。これは、一般的な状況であり、全国規模で考えたとしても大きくズレるものではないと考えます。

雇用形態はほとんどが、正社員とパート・アルバイトとなっています。近年の傾向として、ダブルワークが可能な事業所も増えてきており、たとえば、「入所施設で就業しつつ、週1回、ホームヘルパーをしている」という人も出てきましたので、こうした調査についても実施しておく必要があろうかと考えます。

保有資格は、実務者研修が最も多くなっています。これは、この調査の特性になっているかと思います。全国的にみると、約6割は介護福祉士になっています。

2.介護の仕事の魅力について

いくつかの質問に対してそれぞれ、所感を述べたいところですが、今回は特に、「8. 介護職の魅力を感じる瞬間はどのようなときですか?」について述べたいと思います。

介護職の魅力を感じる瞬間として、「利用者から感謝の言葉をもらったとき」、「利用者のQOL向上や回復を実感したとき」、「チームワークを発揮したとき」などが、高い割合を占めています。

一方で、「昇格したとき」「昇給したとき」「賞与をもらった時」などはあまり高くありません。

今回の調査の回答者の約半数が「パート・アルバイト」であったり、3分2くらいが、勤務経験6年以下となっているので、昇格・昇給したり、賞与をもらい受けた経験がなかったり、それらの対象になっていないことも大きく影響しているかと思います。

そうしたことを抜きに考えても、利用者の喜びや利益を自分の喜びを介護職の魅力と感じていることは、介護の仕事に就く人の本質をあらわしていると思います。

アメリカの哲学者、ミルトン・メイヤロフは、次のように述べます。

私は他者を自分自身の延長と感じ考える。また、独立したものとして、成長する欲求を持っているものとして感じ考える。さらに私は、他者の発展が自分の幸福感と結びついていると感じつつ考える。そして、私自身が他者の成長のために必要とされていることを感じとる。私は他者の成長が持つ方向に導かれて、肯定的に、そして他者の必要に応じて専心的に応答する。(『ケアの本質――生きることの意味』 ミルトン・メイヤロフ/田村真・向野宣之訳 ゆみる出版 1987年)

介護の仕事に魅力を感じるときとして、「昇格したとき」「昇給したとき」「賞与をもらった時」といった内容については、あまり他者との関係は大きくありません。もちろん、うれしいことかもしれませんが、誰かと共に喜ぶことができる内容としては弱いでしょう。つまりこれらは、自分自身との関係で得られる喜びということができます。

一方、「利用者から感謝の言葉をもらったとき」、「利用者のQOL向上や回復を実感したとき」、「チームワークを発揮したとき」といった内容は、自分だけで得られる喜びではありません。誰かと共に分かち合う喜びです。つまり他者との関係でしか得ることのできない喜びということです。

このような他者との関係で得られる喜びを、介護の仕事の魅力と捉えることは、メイヤロフの述べる「他者の発展が自分の幸福感と結びついていると感じつつ考える」ということだろうと思います。

ですから、介護職員というのは、他者との関係に敏感になります。それだけに、「11. 介護職の仕事で最もストレスを感じる要因を選んでください。」という質問では、「人間関係」がかなりの割合を占めてきます。

どのような仕事でも、社会生活をしている以上、人間関係に課題を抱え、ストレスになることが多かれ少なかれ発生します。こうしたストレスを抱えたくないのであれば、なるべく人間関係が生まれそうな状況を遠ざけたり、他者がどのように自分のことを思おうが「関係ない」と、他者の反応に対するアンテナを張らないという方法があります。

しかし、これらの方法をとってしまっては、介護の仕事から喜びを得ることはおろか、介護職員として働くうえで致命的になってしまいます。つまり、喜びとストレスは、同じ事象の、正の側面と負の側面をあらわしているものだということです。ですから、「人間関係がストレスだ」というときは、「自分はそれだけ利用者や職員との関係性に敏感であり、共に喜ぶことができる状態にあるのだ」と、正の側面から捉えていいのです。

3.これからの介護職員のあり方に向けて

「昇格したとき」「昇給したとき」「賞与をもらった時」に、魅力をあまり感じていないというのは、懸念すべき材料でもあります。これらはキャリアに直結する内容でもあります。

「より多くの利用者に対して、良い介護を提供したい」といいうときには、個人の力では難しいので、チームを形成して取り組まなければなりません。「利用者のために、こうした方がいいよね」ということを実現するためには、誰かがやってくれるのを待つよりも、自分から率先して進めていった方がはるかに早いはずです。そのためには、自分自身のキャリアアップを図っていく必要があります。

しかし、「18. 転職する際に重要視する点を教えてください。」の回答をみると、「キャリアアップの機会」を「非常に重要」「重要」とする割合は、他の回答に比べて低くなっています。ここから、多くの介護職が、キャリアアップを望まない傾向が見て取れてしまいます。

この点は、介護業界全体に見て取れる課題かと思います。介護業界は拡大傾向にありますから、それだけ、チームを形成したりまとめることのできる、リーダーなり責任者が必要になります。その役割を担うためには、「良い介護」を提供するにはどうしたらいいか、「良いチームを形成するにはどうしたらいいか」といった、何らかの学びが必要です。そうした自己研鑽の意識を高めていかなければなりません。

この背景には、介護職員のキャリアパスがわかりにくいという要因もあるでしょう。介護福祉士を取得するところまでは目指しやすい目標になりますが、「その先は?」となると、ケアマネくらいしか思い浮かべることはできないでしょうし、「ケアマネはちょっと…」という人は、もう行き止まりになってしまいます。

「介護福祉士を取得してからどうしたらいいですか?」という質問をよく受けますが、この点については、一般論として回答するよりも、個別性が高い内容になるので、相談をしてもらえればと思います。

また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。