こんにちは!

湘南国際アカデミーで介護職員初任者や実務者研修、介護福祉士受験対策講座の講師及び総合サポートを担当している江島です!

2023年(令和5年)第35回介護福祉士国家試験を受験された皆さま、本当にお疲れ様でした。

受験を終えた皆さまは、インターネット上の解説速報などで自己採点はされましたか?

まずは、解答を知りたいという方は、当校ホームページの「解答速報」をご覧ください。

このページでは、【総合問題】から出題された問題の解答・解説を致します。

総合問題

総合問題1

次の事例を読んで、問題 114から問題 116までについて答えなさい。

[事例]Aさん(80歳、女性)は、自宅で一人暮らしをしている。 同じ県内に住む娘が、月に一度Aさんの自宅を訪れている。

最近、Aさんの物忘れが多くなってきたため、不安になった娘が、Aさんと一緒に病院を受診したところ、医師から、脳の記憶をつかさどる部分が顕著に萎縮したアルツハイマー型認知症 (dementia of the Alzheimer's type) であると診断された。Aさんはこのまま自宅で暮らすことを希望し、介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用しながら一人暮らしを継続することになった。

ある日、娘からサービス提供責任者に、今年はAさんが一人で雪かきができるか不安であると相談があった。 そこで、サービス提供責任者が、Aさんと一緒に地区の民生委員に相談したところ、近所の人たちが雪かきをしてくれることになった。

問題 114

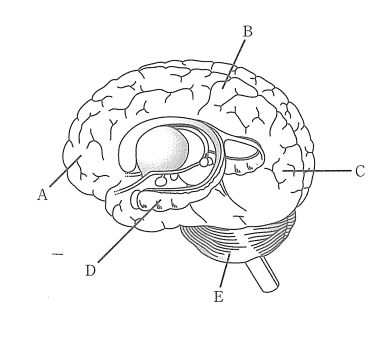

図は脳を模式的に示したものである。Aさんの脳に萎縮が顕著にみられる部位として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

解答:4

解説:脳の記憶をつかさどる部分が顕著に萎縮したアルツハイマー型認知症という情報から、側頭葉に位置する海馬を示す選択肢4が正解です。

問題 115

地域包括ケアシステムにおいて、Aさんの雪かきの課題への対応を示すものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 自助

2 互助

3 介助

4 扶助

5 公助

解答:2

解説:個人的な関係を持つ、お互いで助け合うことを、互助と呼びます。選択肢2が正解です。

問題 116

ある日、訪問介護員(ホームヘルパー) がAさんの自宅を訪れ、一包化された薬の服薬状況を確認したところ、残薬があった。 Aさんに服薬状況を確認すると、薬を飲んだかどうか、わからなくなることがあるという返答があった。 訪問介護員(ホームヘルパー)は、Aさんとの会話から、日時に関する見当識に問題はないことを確認した。

Aさんの薬の飲み忘れを防止するための対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 一包化を中止する。

2 インフォーマルな社会資源の活用は避ける。

3 お薬カレンダーの使用を提案する。

4 一人では薬を服用しないように伝える。

5 薬の飲み忘れに気がついたとき、2回分を服用するように伝える。

解答:3

解説:薬を飲んだかどうか、わからなくなることがあるという返答があったという情報。また、日時に関する見当識に問題はないという情報から、選択肢3が適切です。

総合問題2

次の事例を読んで 問題 117 から問題 119 までについて答えなさい。

〔事例〕

Bさん (75 歳、男性、要介護3) は、1年前に脳梗塞 (cerebral infarction) を発症し、右片麻痺がある。 自宅では、家具や手すりにつかまって、なんとか自力歩行し、外出時は車いすを使用していた。 うまく話すことができないこともあるが、他者の話を聞き取って理解することは、問題なくできていて、介護保険サービスを利用しながら、一人で暮らしていた。 数か月前から着替えや入浴に介助が必要になり、在宅生活が難しくなったため、1週間前にU介護老人福祉施設に入所した。

入所時の面談でBさんは、自分の力で歩きたいという意思を示した。 U介護老人福祉施設では、C介護福祉士をBさんの担当者に選定した。 C介護福祉士は、カンファレンス(conference) での意見に基づいて、Bさんが、四点杖を使用して、安全に施設内を歩行できることを短期目標とした介護計画を立案した。

問題 117

入所から2か月が経過した。 C介護福祉士は、Bさんの四点杖歩行の様子を観察したところ、左立脚相と比べて、右立脚相が短いことが気になった。 Bさんの短期目標を達成するために、理学療法士と相談して、転倒予防の観点から、見守り歩行をするときの介護福祉職の位置について、改めて周知することにした。

Bさんの四点杖歩行を見守るときに介護福祉職が立つ位置として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 Bさんの右側前方

2 Bさんの右側後方

3 Bさんの真後ろ

4 Bさんの左側前方

5 Bさんの左側後方

解答:2

解説:立脚相とは、歩行中に足が床についている時間のことです。麻痺側である、右立脚相が短いという情報から、体重が右足にのる時間が短く、重心が後ろに傾くリスクを考えることができます。したがって選択肢2が適切です。

問題 118

C介護福祉士がBさんとコミュニケーションをとるための方法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 補聴器を使用する。

2 五十音表を使用する。

3 手話を使う。

4 大きな声で話しかける。

5「はい」「いいえ」で回答できる質問を中心に用いる。

解答:5

解説:うまく話すことができないこともあるが、他者の話を聞き取って理解することは、問題なくできているという情報から、頷きなどでも回答ができる、選択肢5が適切です。

問題 119

入所から3か月後、C介護福祉士は、Bさんの四点杖歩行が安定してきたことを確認して介護計画を見直すことにした。 C介護福祉士がBさんに、今後の生活について確認したところ、居室から食堂まで、四点杖で一人で歩けるようになりたいと思っていることがわかった。

Bさんの現在の希望に沿って介護計画を見直すときに、最も優先すべきものを1つ選びなさい。

1 生活場面の中で歩行する機会を増やす。

2 評価日は設定しない。

3 ほかの利用者と一緒に実施できる内容にする。

4 他者との交流を目標にする。

5 歩行練習を行う時間は、出勤している職員が決めるようにする。

解答:1

解説:居室から食堂まで、四点杖で一人で歩けるようになりたいと思っているという情報から、選択肢1が適切です。

総合問題3

次の事例を読んで 問題120から問題 122 までについて答えなさい。

〔事例〕

Dさん (38 歳、男性、障害支援区分3) は、1年前に脳梗塞 (cerebral infarction) を発症し左片麻痺となった。 後遺症として左同名半盲、失行もみられる。 現在は週3回、居宅介護を利用しながら妻と二人で生活している。

ある日、上着の袖に頭を入れようとしているDさんに介護福祉職が声をかけると、「どうすればよいかわからない」と答えた。普段は妻がDさんの着替えを手伝っている。

食事はスプーンを使用して自分で食べるが、左側にある食べ物を残すことがある。 Dさんは、「左側が見づらい。 動いているものにもすぐに反応ができない」と話した。

最近は、日常生活の中で、少しずつできることが増えてきた。 Dさんは、「人と交流する機会を増やしたい。 また、簡単な生産活動ができるようなところに行きたい」と介護福祉職に相談した。

問題 120

Dさんにみられた失行として、適切なものを1つ選びなさい。

1 構成失行

2 観念失行

3 着衣失行

4 顔面失行

5 観念運動失行

解答:3

解説:上着の袖に頭を入れようとしているという情報から、選択肢3が適切です。

問題 121

Dさんへの食事の支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 食事の量を少なくする。

2 テーブルを高くする。

3 スプーンを持つ手を介助する。

4 バネつき箸に替える。

5 食事を本人から見て右寄りに配膳する。

解答:5

解説:両眼ともに左半分の視野が見えない状態を「左同名性半盲」といいます。選択肢5のとおり、右寄りに配膳することは適切です。

問題 122

介護福祉職は、Dさんに生産活動ができるサービスの利用を提案したいと考えている。

次のうち、Dさんの発言内容に合う障害福祉サービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 就労継続支援A型での活動

2 地域活動支援センターの利用

3 療養介護

4 就労定着支援

5 相談支援事業の利用

解答:2

解説:地域活動支援センターとは、障害のある人を対象として、創作活動、生産活動、社会交流促進などの機会を提供する機関です。Dさんの希望と合う選択肢2が適切です。

総合問題4

次の事例を読んで、問題 123 から問題 125までについて答えなさい。

[事例]Eさん(35歳、男性)は、自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder)があり、V障害者支援施設の生活介護と施設入所支援を利用している。 Eさんは、毎日のスケジュールを決め、規則や時間を守ってプログラムに参加しているが、周りの人や物事に関心が向かず、予定外の行動や集団行動はとりづらい。 コミュニケーションは、話すよりも絵や文字を示したほうが伝わりやすい。

Eさんが利用するV障害者支援施設では、就労継続支援事業も行っている。 災害が起こったときに様々な配慮が必要な利用者がいるため、施設として防災対策に力を入れている。また、通所している利用者も多いので、V障害者支援施設は市の福祉避難所として指定を受けている。

問題 123

Eさんのストレングス (strength) に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 行動力があり、すぐに動く。

2 自分で決めたことを継続する。

3 新しいことを思いつく。

4 コミュニケーション力が高い。

5 いろいろなことに興味がもてる。

解答:2

解説:ストレングスとは、本人の強みのことです。Eさんは、毎日のスケジュールを決め、規則や時間を守ってプログラムに参加しているという情報から、選択肢2が適切です。

問題 124

V障害者支援施設では定期的に災害に備えた避難訓練を行っている。

Eさんの特性を考慮して実施する避難訓練に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 災害時に使用する意思伝達のイラストを用意する。

2 避難生活を想定して、食事等の日課を集団で行えるようにする。

3 予告せずに避難訓練を行う。

4 Eさんの避難訓練は単独で行う。

5 避難を援助する人によってEさんへの対応を変える。

解答:1

解説:コミュニケーションは、話すよりも絵や文字を示したほうが伝わりやすいという情報から、選択肢1が適切です。

問題 125

V障害者支援施設が、災害発生に備えて取り組む活動として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 事前に受け入れ対象者を確認しておく。

2 災害派遣医療チーム (DMAT) と支援人員確保契約を結ぶ。

3 職員の役割分担は、状況に応じてその場で決める。

4 要配慮者のサービス等利用計画を作成する。

5 要配慮者に自分で避難するように促す。

解答:1

解説:福祉避難所とは、高齢者、障害者、特別な配慮を必要とする人を受け入れる避難所のことです。受け入れ対象者を確認しておくことは、災害発生に備えて取り組む活動として適切です。

各科目ごとの解説はこちら

- 人間の尊厳と自立

- 人間関係とコミュニケーション

- 社会の理解

- こころとからだのしくみ

- 発達と老化の理解

- 認知症の理解

- 障害の理解

- 医療的ケア

- 介護の基本

- コミュニケーション技術

- 生活支援技術

- 介護過程

- 総合問題 (当ページ)

引用:上記の各問題は、2023年(令和5年)第35回介護福祉士国家試験問題より抜粋

この解答・解説は湘南国際アカデミー独自の見解によるものですので、実際の正解とは異なる場合があります。

この速報の内容は事前の予告なく、内容を修正する場合があります。

自己採点結果による「合否判定」のお問い合わせはお受けできませんので、ご了承ください。

元ユニットリーダー研修指導者。10年在籍した介護老人福祉施設の現場では、研修受け入れ担当者として、年間100名以上の研修生の指導にあたる。湘南国際アカデミーでは、介護職員初任者研修や実務者研修、介護福祉士国家試験受験対策講座の講師や介護福祉士受験対策テキストの執筆などを担当する傍ら、ケアする側もケアするという立場で、介護をする側のQOL向上のためのイベントや総合的なサポートを手掛けている。

その他、介護事業所や医療機関などにおいて当校の「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。

【所持資格】

介護福祉士、介護福祉士実習指導者、介護支援専門員、福祉用具専門相談員